不负有特定职责或义务的主体在客观上能救且无危险的情况下仍见危不救,从本质上看,这种行为的确具有严重的社会危害性。客观上,由于其能救而不救的态度或行为很可能使他人生命安全受到严重的威胁甚至死亡,也可能使国家、集体和社会公共利益遭受重大损害:主观上,见危不救者抱着事不关己之心而坐视、放纵危害结果的发生,这表明危害结果的发生并不违背其主观意思,在于己无危之下选择了这样的方式实为主观恶性之体现。人类应有的连带关系,社会应有的公共利益因此而遭到严重破坏。在实践中,此类行为日益增多,人民群众对此相当愤恨,将其规定为犯罪的呼声日渐高涨。这样的见危不救难道还能被仅仅视为道德上的瑕疵吗?因此,有限制地对见危不救定罪在所难免。

见义不为作为见危不救的第二种类型,其行为虽然与最终的结果存在一定的因果联系,但这种关系非常间接,不为立法者采纳还有待讨论;更为重要的是,见义不为者不具有主观上的恶性。如前所述,主观恶性只有在意志自由下的行为选择中才能体现出来,与前述第一类见危不救相异,见义不为者面对的常常是巨大的危险,这使得大多数人失去了自由选择的 余地,此时的见危而不救实属无奈之举,不存在主观恶性成立的条件。没有主观恶性,就不具有社会危害性,因此,就缺乏立法上犯罪本质的规定性。

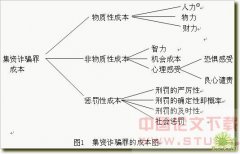

犯罪本质不应该仅仅是司法中的定罪依据,它还应在立法上发挥犯罪化的选择性功能。 不负特定职责或义务的见危不救在这一选择过程中就产生了分化的必然性。

(二) 刑法因果关系考察

因果关系是指行为与结果之间决定与被决定、引起与被引起的关系。在刑法中,将某一结果归咎于某人时,往往需查明其行为与结果之间是否存在刑法上的因果关系。由因果关系连接起来的犯罪行为和犯罪结果是确定被告人承担刑事责任的客观基础。因此,是否具有刑法上所认可的因果关系将直接决定是否将某一行为定性为犯罪。

从一般意义上看,刑法因果关系中的原因有两层:第一层是“事实原因” ,第二层是“法律原因”。事实原因建立在直观基础上,它由“BUT FOR” 公式来表达,即“如果A(B、C…)就没有”Z“,则A(B、C…)就是”Z“发生的原因。[12]这一公式所表达的只是从哲学意义上所能确立的因果关系。这样的因果关系相当宽泛,在这一层面,无论何种见危不救都能纳入其中。但若仅仅依此来立法定罪,那么,就必然会出现无限扩大追究刑事责任的客观逻辑基础。这一过程实际上是刑法的一个价值选择、过滤和评判过程,这一过程中始终贯穿着一条根本标准即事实原因对客观结果发生的作用力之大小。

见危不救罪在刑法上属于不作为犯罪的一种。虽然不作为犯罪因果关系的特点在于原因与结果联系的间接性,这种间接性表现为其间还夹杂某种自然的或他人的行为。但是,对于各国立法中所确立的见危不救而言在很大程度上可以认为这一行为对危害结果的发生起了相对直接的决定性作用;而见义不为的主体行为与危害结果发生之间插入的乃是危害性非常大的行为或因素。这样的行为或因素大到足以威胁无责任的第三人,显然,对最终危害结果的发生,构成了最直接、最关键的决定性原因力。而见义不为所体现的原因力是极其微弱的,而且也仅仅是建立在假设和主观期望上。所以,见义不为不应该定为犯罪。

(三) 刑罚分析

刑罚不外是社会对付违反它的生存条件的行为的一种自卫手段[15].对某一行为来讲,刑罚无疑是最为严厉的否定性评价,其本身不是理想的,而是不得已的手段。因此任何一国在对刑罚的设定和使用上都非常谨慎。但谨慎不代表不用。立法上,国家的刑罚制裁只有当绝大多数国民认为某一行为具有相当严重的社会危害性,国民在情感和精神上均不能忍受这种行为的场合下才是正当的。根据这条标准,对那种无危而不救的行为使用刑罚是理所当然之事。相比较而言,见危不救中的见义不为显然没有达到使用刑罚的程度。再者,刑罚的目的兼报应和预防于一身,这一目的的实现必须依赖于社会对它的认同感。由于将见义不为规定为犯罪所体现的价值指向已大大超出普通人能够承受的限度,可以预见,“见义不为罪”一旦成立就必然会失去民众守法的社会心理基础,久而久之,法律的尊严和价值都会大打折扣 .

- 上一篇:论量刑建议权的生命基础

- 下一篇:关于未成年人犯罪原因的思考

相关文章

- ·关于婚姻家庭立法的几点思考

- ·关于完善渎职罪的立法思考

- ·关于政府采购立法的若干思考

- ·关于改革我国行政立法程序制度的思考

- ·关于我国罢工现象的立法思考

- ·关于中小企业促进法的立法思考

- ·关于比较广告的立法思考

- ·关于改革我国行政立法程序制度的思考

- ·关于地方立法选项机制的思考

- ·关于立法不作为问题的宪法思考

- ·关于电子商务安全认证的立法思考

- ·关于地方立法设定行政许可思考

- ·关于完善渎职罪的立法思考

- ·关于贷款诈骗罪的思考及立法建议

- ·关于预防职务犯罪的几点立法思考

- ·关于建立刑事被害人救助制度的立法思考

- ·关于增设隐私权的立法思考

- ·关于民法总则中民事主体制度的立法思考

- ·关于我国物权立法的三点思考

- ·关于地质调查立法问题思考

- · 陷害教唆理论初探

- · 刍议受贿罪的惩治对策

- · 毒品犯罪特别累犯否定论

- · 论预防之刑

- · 危险犯分类质疑

- · 法官裁量与中国刑罚体系的完善

- · 试论均衡量刑权的思路

- · 对“刑罚的执行”法律定位的学理

- · 紧急避险限度条件的追问——兼论

- · 盗窃罪与诈骗罪的司法认定界限