法律关系的概念最早来自于罗马私法,在私法领域的法律关系不涉及公法中的权力因素,因此,在私法中法律关系的基本内容是权利义务关系。但是由于我国法理学长期受苏联法学的影响,在呼唤权利本位的过程中,对于权利的内涵却没有准确的定位,从而对法律关系的内容也一直存在着理论误区,“所有学说的一个共同的、基本的特点,是将法律关系内容定位于权利和义务”[17].然而我国法理学界对于法律关系的探讨存在着将权利义务关系泛化的倾向,其认识论的根源是将权利涵盖了权力,以私法中的权利因素涵盖了公法中的权力。这实际上是一种矫枉过正的现象,也就是说,“法律关系内容权利义务说的一个不可弥补的缺陷是,它用作核心范畴的权利和义务概念涵盖不了真实的公法关系中的权力因素,因而只适用于解释私法关系,不能合理解释公法关系。”[18]所以,若将权利义务解释模式用来说明宪法、行政法、刑法、诉讼法等公法关系的内容,那实际上是要强使权利义务这种概念结构承担一种它本身不可能有的功能,因而肯定会产生不合逻辑的结果。在公法中,个人与国家是法律关系的主体,个人私权和国家公权是一对对立统一的矛盾,公法法律关系也表现为私权利和公权力的对立和制约。刑事法律关系作为一种典型的公法关系,国家与个人同样是法律关系的双方。我们对于刑事法律关系的审视不能用一种单一的“国家”视角,将受刑人的权利务作为刑事法律关系的基本内容,这种理论的最大危害是最终走向了受刑人义务本位,过于强调受刑人义务,而忽视了受刑人权利对国家刑罚权的制约。事实上,在我国学者对于刑事法律关系研究的诸多学说中,我们同样可以窥见这一理论误区的影子,例如我国学者杨兴培认为:“刑事法律关系是一种基于犯罪构成与刑事责任而形成的权利义务关系关于犯罪与刑罚的规定构成了刑法的全部内容,刑法正是通过对实施犯罪的行为人追究刑事责任即适用刑罚方法来调整一定的社会关系的。” [19]这种观点将刑事法律关系最终落脚在受刑人的权利义务上,而且否认国家作为刑事法律关系的主体,将国家超脱于刑事法律关系之外,而强调国家强制力对于法律关系实现的强制作用。这种学说在实践上会导致国家刑罚权的膨胀,从而会造成对受刑人权利的不当侵害。对于权利与权力的界分和权力的扩张性质,在法理学的经典著作中已经有充分的论述,法国伟大的思想家孟德斯鸠在《论法的精神》中有这样一句名言:一切有权力的人都容易滥用权力,这是一条万古不变的经验。英国剑桥大学阿克顿勋爵也曾经说过:“权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败。”正是鉴于权力的扩张性,在西方的法治启蒙思想中,更不乏对权力制约的呼唤,其中典型的是分权思想和社会契约论。基于权力的扩张性质和权力制约的必要,在受刑人权利的研究中,也有必要对刑事法律关系进行准确的定位,从而走出权利义务说的理论误区。

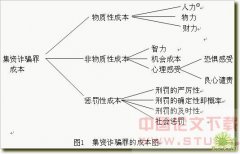

受刑人权利的逻辑结构表明,对于受刑人权利必须从宪政的维度,对受刑人权利进行公法意义的考量,同时,不能忽视对受刑人矫正权私法意义的考查。从公法意义上说,受刑人权利与监狱权力构成了刑事法律关系的核心范畴。受刑人公民权是以受刑人的政治国家成员身份为出发点的,意味着对受刑人身份的政治认同。受刑人矫正权作为因受刑人矫正的需要而由法律所赋予的特别权利,必须通过设定受刑人义务防止受刑人权利的滥用。刑罚权的限制问题即确定刑罚权的合理限度问题。关于这个问题,刑罚权的限制问题最早已经受到西方启蒙思想家的关注,在刑法理论上存在报应主义与功利主义之争。报应主义从已然之罪中去寻求刑罚权的合理限度,关注的是刑罚权行使的社会公正性。功利主义从对受刑人的矫正等个别处遇上论证刑罚权的合理限度。功利主义存在行为功利主义和规范功利主义的分歧,行为功利主义是以社会为本位的,更强调对社会利益的保护,为此可以牺牲受刑人的个人利益,甚至可以成为对盘用刑罚的容忍,这与以个人为本位,强调对个人自由的保障的规范功利主义是有所不同的。尽管如此,规范功利主义与行为功利主义有一点是共同的,这就是从未然之罪中去寻求刑罚权的合理限度,关注的是刑罚权行使的社会功利性。报应主义和功利主义均存在着理论上的偏执,均不能合理确定刑罚权的合理限度。在确定刑罚权的限度时,应该坚持社会功利性和社会公正性的双重标准,这也是对刑罚权的限制标准。刑罚权的限制主要表现在两个方面:一方面,就形式而言,国家行使刑罚权以法律规定为限。这实质上是国家依法行使刑罚权,而依法行使刑罚权,与其说是国家的义务倒不如说是国家的权力。因为其核心仍然是国家行使刑罚权,只不过国家行使刑罚权要受到法律规定范围和程度的约束。另一方面,对内容上来说,刑法规范所规定的刑罚权受着客观规律的制约。“法律不是个别人的恣意,法律永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会文化发展。”[20]

- 上一篇:准确理解和把握严打方针确保严打整治斗争健康

- 下一篇:论公害罪

相关文章

- ·城市房屋拆迁法律性质之定位

- ·国家法律对保护妇女的财产权利有何具体规定?

- ·对夫妻权利义务的法律规定

- ·夫妻忠实义务的法律性质定位

- ·夫妻忠实义务概述及法律性质定位

- ·该案看遗嘱执行人法律地位及权利义务之探析

- ·权利瑕疵房屋出租后的拆迁补偿法律问题

- ·商号权的性质辨析及法律定位

- ·预售商品房买受人权利保护法律问题

- ·国家法律对保护妇女的人身权利有何具体规定?

- ·国家法律对保护妇女的文化教育权利有何具体规

- ·关于公司隐名股东权利的法律问题

- ·隐名股东权利的法律研究

- ·隐名股东权利及法律地位

- ·独资企业的投资人及其权利责任(法律知识)

- ·个人独资企业的法律定位

- ·对自然资源法律制度中特许的权利的定性(下)

- ·对自然资源法律制度中特许的权利的定性(上)

- ·域名的法律定位

- ·【网络法律】网络法律关系主体享有的权利

- · 陷害教唆理论初探

- · 刍议受贿罪的惩治对策

- · 毒品犯罪特别累犯否定论

- · 论预防之刑

- · 危险犯分类质疑

- · 法官裁量与中国刑罚体系的完善

- · 试论均衡量刑权的思路

- · 对“刑罚的执行”法律定位的学理

- · 紧急避险限度条件的追问——兼论

- · 盗窃罪与诈骗罪的司法认定界限