从“行贿人档案”到“行贿人资格刑”(3)

www.110.com 2010-07-15 08:30

(三)行贿人档案的监控期限。根据目前行贿人档案制度的实践,行贿人进入档案不仅有特定的条件限制(如须已经因行贿而被判刑,或虽未被判刑但行贿数额巨大,或已被掌握事实但拒不交代等),而且其在档时间也是有限制的。如最早试行行贿人档案制度的北仑区检察院,便确定行贿人的资料在档时间原则上为五年。如果五年内没有再次发现行贿人有行贿行为,则该行贿人的资料从档案中退出,其市场准入限制相应也不复存在(至少从检察机关的角度讲是这样),完全市场竞争主体的身份得以恢复。

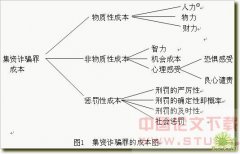

如果把上述三个方面综合起来,我们不难发现,通过向有关单位提供诚信咨询等,检察机关“行贿人档案”的制度效果,正是使行贿人在一定时期内实质上丧失特定市场领域的执业权利和营利机会,这和我们在前边部分提到的“禁止法人直接或间接从事一项或数项职业性活动”或“剥夺营业权”等资格刑罚有异曲同工之妙。就行贿犯罪如建筑领域中的行贿而言,其危害的事实上不仅仅是国家工作人员或企业管理人员的职务廉洁性,更重要的是,它实际上是行贿商对其正当市场竞争权利的滥用、亵渎甚至是放弃,是行贿商对其“理性个体”身份和“禁止权利滥用”原则的践踏。在这种情况下,以某种方式剥夺或限制被其不正当利益所恶意绕过和抛弃的市场竞争权利,是理所当然的,也是行贿行为自然导致的结果,甚至可以说符合刑法中的罪“刑”相适应原则。

作为从实践中产生的一项制度创新措施和弥补刑法中行贿罪不易认定的缺憾的手段,行贿人档案在有效惩治行贿人(特别是重复进行权钱交易的行贿人)和遏制某些领域的受贿腐败方面,的确发挥了积极作用。这是行贿人档案作为一种法律控制手段应当予以肯定的地方。但是能否就此认定行贿人档案制度本身不存在问题呢?恐怕没有这么简单。暂且不谈行贿人档案的合法性问题(许多有价值的创新往往都难逃“违法”或“避法”之嫌,过多纠缠于这一问题于事无补),仅就这一制度的具体实施主体和实施方式而言,其妥当性究竟如何?或者说的具体一点,由检察机关操作这一某种意义上可以产生资格刑罚效果的制度,到底合不合适?

从法律社会学的角度理解,任何一项法律制度都同时具备显性功能和隐性功能,前者指合乎制度制定者本意的实践效果,后者则是指制度制定者没有或无法预料的制度实践结果。 在这一问题上,行贿人档案制度也不能例外。从目前行贿人档案的操作看,其不可避免地要涉及到以下几个问题:

一是入档行贿人身份确认的权力归属问题。无罪推定原则是现代刑事司法的基本原则,它表明只有法院才有权确定犯罪成立意义上的行贿人。我国刑诉法虽然没有明文规定无罪推定原则,但第12条的规定无疑已经体现了无罪推定的精神。目前的行贿人档案虽然包含了经由法院判决的行贿人,但是未经法院判决的“行贿人”如果符合检察机关的监控原则,也会被纳入档案。 如此便不可避免地产生了争议。经判决获罪的行贿人与未经判决确定有行为犯罪的“行贿人”同在一库,并作为一个整体对社会提供诚信咨询和进行资格限制性惩罚,无疑易在社会观念层面上模糊犯罪确认权力的归属,造成社会认为检察机关有对犯罪的确认权和制裁权这一误解。这与刑事诉讼法的立法宗旨是否完全默契,值得进一步探讨。

二是行贿人档案滥用可能性的问题。如果把行贿人档案看作是一种司法实践的话,那么司法活动的公开、民主与文明问题,便也成为一个无法回避的问题。但是从目前的行贿人档案看,其运作基本上是在秘密状态下进行的:从行贿人的“入档”到对外提供诚信咨询,不但普通公众无法通过公开查询获知有关信息,作为当事人的行贿人也被排除在入档的“知情”和“不服入档”时的异议程序之外。这无形中会给行贿人档案使用的正当性问题带来隐患,不能排除检察人员徇私舞弊而主观操纵行贿人档案的可能性,以及进行诚信咨询的单位或竞争商假借“诚信控制”之名,行排挤对手和限制正当竞争之实的可能性。

- 上一篇:寻衅滋事致人重伤或死亡不应数罪并罚

- 下一篇:从刑罪同源看犯罪防控

相关文章

- ·2010司法考试咨询热点:调转资格档案

- ·调转资格档案成2010年司法考试咨询热点

- ·也谈行贿人上检察院“黑名单”

- ·办理律师执业调转法律职业资格档案工作流程

- ·内蒙古检察机关向社会提供行贿犯罪档案查询

- ·也谈行贿人上检察院“黑名单”

- ·最高人民检察院关于受理行贿犯罪档案查询的暂

- ·男子因“受贿”获刑 “行贿人”之子携借条要债

- ·最高人民检察院关于受理行贿犯罪档案查询的暂

- ·专利代理人资格考试考务规则

- ·深圳市人事局关于组建深圳市高级专业技术资格

- ·国家档案局、国家知识产权局联合印发《关于加

- ·什么人有资格申请知识产权海关保护备案?

- ·国家工商总局商标档案业务用房项目建议书通过

- ·知识产权局发布专利代理人资格考试违纪处理办

- ·关于2010年全国专利代理人资格考试有关事项的公

- ·2009年全国专利代理人资格考试成绩7日公布

- ·交通事故多发 7名出租车司机被注销从业资格

- ·浙江一私立医院未引产手术资格 让人失生育能力

- ·医企副总行贿11家医院被判1年半

最新文章

- · 陷害教唆理论初探

- · 刍议受贿罪的惩治对策

- · 毒品犯罪特别累犯否定论

- · 论预防之刑

- · 危险犯分类质疑

- · 法官裁量与中国刑罚体系的完善

- · 试论均衡量刑权的思路

- · 对“刑罚的执行”法律定位的学理

- · 紧急避险限度条件的追问——兼论

- · 盗窃罪与诈骗罪的司法认定界限

推荐文章